参列の心得

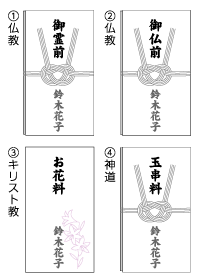

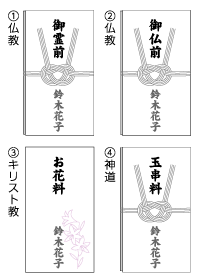

仏事・法事の表書き

不祝儀袋は、繰り返したくない、一度きりにしたいという意味から、一般的には、結びきりの水引の付いたものを使います。また、宗派によって、不祝儀袋の表書きが違いますので間違えないように事前に宗派を確認しましょう。

本来、不祝儀袋は、薄墨で表書きするのが正式ですが、最近は、黒でもいいようです。

不祝儀袋の選び方

不祝儀袋の表書きは宗教によって異なります。宗教がわかれば、それに合ったもの、わからない場合はどの宗教にも共通して使える「御霊前」が安心です。また水引は、繰り返さないという意味がある「結び切り」のものを選びましょう。

- 蓮の模様が入った袋は仏式専用です。通夜、告別式などの弔問に使えます。

- 四十九日以降の弔問の時に使います。通夜や告別式には避けましょう。

- キリスト教では金品を持参しないことが原則となっているため、「お花料」とします。カトリックとプロテスタントのどちらの宗派でも使えます。宗派がカトリックなら「御ミサ料」でも。

- 神道では、お香の代わりに玉串をお供えするため、「玉串料」または、「御玉串料」、「御榊料」に。蓮の花がなければ「御霊前」でも可。

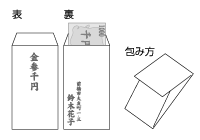

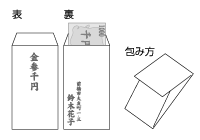

香典の包み方

地味な色の袱紗(ふくさ)に包みます。包み方は、つめを左側にして中央に香典をおき、右、下、上の順にたたみます。台付袱紗で台の色が赤いものは、慶事用ですので注意してください。

表書き

マジックやボールペンは避け、悲しみの気持ちを表す薄墨で書きましょう(筆ペンでも可)。

- 個人で贈る場合

- 水引の下の中央にフルネームで書きます。

- 夫婦で贈る場合

- 夫の名前はフルネームで書き、その左側に妻の名だけを書きます。

- 仲間で贈る場合

- 連名の場合、3名までは目上の人を右にして中央から左へフルネームで書きます。4名以上なら中央に代表者名とその左下に「外一同」、あるいは中央に「○○一同」か「○○有志」と書き、いずれも全員の名前を書いた紙を中に入れます。会社などの団体で贈る場合は団体名を書き、中袋の記入欄に住所、団体名、部署名を書きます。

中袋

マジックやボールペンは避け、悲しみの気持ちを表す薄墨で書きましょう(筆ペンでも可)。

- 表に金額を書き裏側に住所氏名を書きましょう。

- 不祝儀はまず下を折って、上をかぶせるように包みましょう。下向きが悲しみを表します。

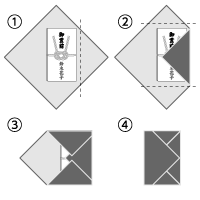

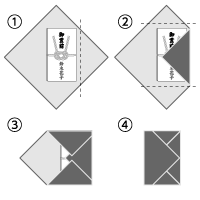

ふくさ

- つめのあるのもはつめを左側に置き、表向きに不祝儀袋をのせます。

- 右側の角を中央に折ります。

- 下側の角を先に折り、上の角をかぶせます。

- 左側の角を折ってかぶせるように包み、つめを留めます。

通夜・告別式のマナー

服装

- 男性

- ブラックスーツが正礼装です。ダブルでもシングルでもかまいません。ネクタイと靴下も黒無地を着用し、ネクタイピンは控えます。

- 女性

- 化粧は控えめに、髪もできるだけシンプルにまとめます。結婚指輪やパール類は、装飾や光沢のないものであれば着けても問題ありません。ストッキングやタイツは、黒もしくはベージュが望ましいといわれています。

- 生徒・学生の場合

- 生徒・学生の場合は、制服がそのまま立派な喪服となります。制服以外を着用する場合は地味に装いましょう。

受付

「この度はご愁傷様でした。ご霊前にお供えください」とお悔やみの挨拶をして、表書きが相手から読める向きで香典を差し出します。芳名帳には、自分の名前と住所を読みやすく記帳します。

焼香

- 次の人に会釈して祭壇前の遺族の並ぶ末席まで進み、僧侶と遺族に向かい一礼します。

- 焼香のできる位置まで進み、位牌と戒名と故人の写真をみて一礼します。

- 香箱から右手の親指、人差し指、中指の3指で香を少量つまみ、香炉の中に静かに落とします。(焼香の回数等は宗派・地域で異なります。一般的には1回です)

- 焼香の後合掌し、深く一礼して席に戻ります。